第2回:「注意しただけ」が通用しない──その指導、パワハラかもしれない

「知らぬ間に誰かを傷つけていた──介護現場の“見えないハラスメント”」シリーズ

「そんなつもりはなかった」では守れない職員がいる。「定義」を知ることが、第一歩。

ある日の夕方、若手職員の中村さんがぽつりと漏らした一言が、施設内で議論を呼んだ。

発端は、主任職員が業務ミスについて中村さんを叱った場面。

「また間違えたの?何度言ったら覚えるの?」という言葉に、中村さんは泣きそうな顔でうつむいた。

その様子を見ていた別の職員が「あれはちょっと強すぎたんじゃ…」とつぶやき、空気がピリついた。

主任は言う。「私は指導しただけ。怒鳴ってもいないし、ただの注意でしょ?」

中村さんは言う。「怒られて当然とは思ってます。でも、あの言い方が怖くて…」

この「ズレ」こそが、現場で頻発する“無意識のパワハラ”の正体だった。

“言った側”と“受け取った側”の間にある溝

パワハラの厄介なところは、意図の有無ではなく、受け手がどう感じたかが本質だという点にある。

上司や先輩が「当然の指導」と思ってかけた言葉でも、受け手にとっては人格を否定されたように感じることがある。

たとえば──

「何度も言わせないで」→ 自分がダメだと言われている気がする

「これくらいやって当然」→ 努力を無視されていると感じる

「みんなやってるよ?」→ 比較されて孤立を感じる

いずれも“注意”や“指導”のつもりだったとしても、受け手の心には針のように刺さることがある。

パワハラの「定義」は思ったより広い

厚生労働省が定めるパワーハラスメントの6類型をご存じだろうか?

身体的な攻撃(暴力など)

精神的な攻撃(暴言、侮辱など)

人間関係からの切り離し(無視など)

過大な要求(無理な業務)

過小な要求(能力以下の業務のみを与える)

個の侵害(プライバシーの侵害)

つまり、「声を荒げなくても」「業務の一環でも」、相手の尊厳を損ねればパワハラとなり得る。

“やる気を育てる注意”に変えるには?

じゃあ注意もできないのか?──そんなことはない。

問題は**「伝え方」と「目的」**にある。

◎ NG例:

「また間違えたの?」→ 責めるだけで原因に触れない

◎ OK例:

「ここの手順、少し難しいよね。どこで迷ったか一緒に確認しようか」

→ 相手と向き合い、改善に向かうスタンス

注意=指導=育成。

でもそれは、“相手を動かすため”ではなく、“一緒に成長するため”でなければ、意味を持たない。

「気づけた人」が職場を変える

パワハラは、“悪人だけがするもの”ではない。

「よかれと思って」「厳しさが必要だと思って」生まれるケースも多い。

だからこそ、「自分は大丈夫」と思っている人ほど、一度立ち止まって考えてほしい。

本当にその言葉は、相手の成長につながるのか?

その指導は、“信頼”の上に成り立っているか?

一人が気づけば、職場は変わる。

「伝え方」ひとつで、誰かの心は守られる。

【インドネシア人材の「今」がわかる!】

当社のInstagramでは、来日予定の候補者の学習風景や、インドネシアの文化、日本語学校の様子などを日々発信しています。

▶ Instagramはこちら(@samasama_cw)

https://www.instagram.com/samasama_cw/

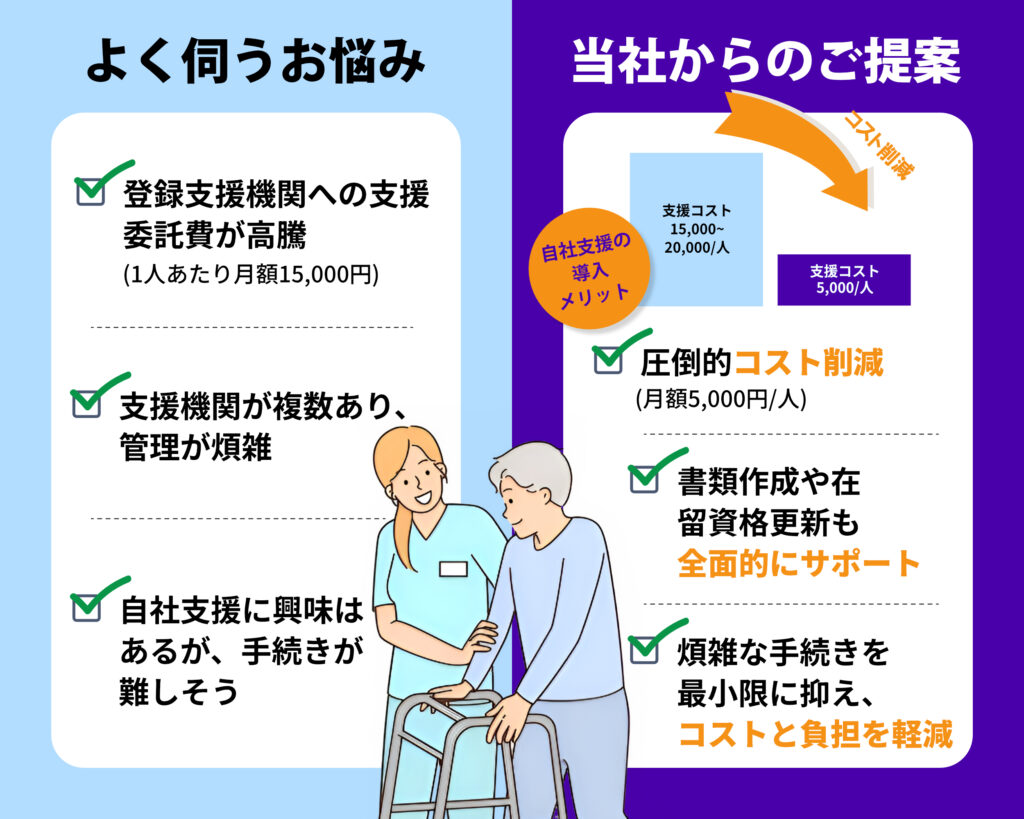

近年、介護施設で外国人材の活躍が当たり前になってきた一方で、 次のようなお悩みを耳にすることが増えています。

特定技能外国人支援コスト削減のご提案

このようなお声に応え、当社では「自社支援」の導入をご提案しております。

まずは、削減効果のシミュレーションや導入事例をご紹介させてください。

オンラインでのご相談も可能です。