第1回:笑顔の裏にあった誤解──“わかりました”が通じなかった日

「現場で本当にあった外国人材トラブルとその学び」シリーズ

「はい、わかりました」──その言葉を信じた結果、現場で起きたすれ違い。

「昨日の夜勤、Bさんのトイレ誘導がされていなかったみたいです。」

朝の申し送りでその報告がされた瞬間、フロアには静かな緊張が走った。

夜勤を担当していたのは、インドネシア出身の技能実習生・アミさん。

真面目で優しく、利用者にも人気のある職員だ。

普段から「はい、わかりました」と元気よく返事をし、業務への意欲も高い。

しかしその“はい”が、実は「本当に理解した」という意味ではなかったことに、

このとき誰も気づいていなかった。

何度も「わかりました」と言っていたのに…

問題となったのは、夜間の排泄介助の引き継ぎだった。

「Bさん、最近トイレ失敗が増えてるから、0時に一度トイレ誘導お願いね。」

アミさんは、少し不安そうな顔をしつつも「はい、わかりました」と返答。

笑顔を浮かべていたため、引き継いだスタッフも深く確認せず業務を離れた。

翌朝、Bさんのパッドはぐっしょりと濡れており、皮膚に赤みも見られた。

誤解の原因は「言語」ではなく「文化」

後でアミさんに確認したところ、彼女はこう答えた。

「すみません…『誘導』って言葉がよく分かりませんでした。でも、忙しそうだったので聞けませんでした。」

アミさんにとって、“はい”は「話を聞いています」という意味合いで、

必ずしも「理解しました」という確証の表現ではなかった。

また、目上の人に対して「分かりません」と言うことを遠慮しがちな文化背景もあり、

その場では笑顔で応じるしかなかったという。

“わかったつもり”は、現場にとって一番危険

介護の現場では、排泄介助ひとつ取っても、利用者の尊厳や健康に直結する。

「わかっていないまま進める」ことは、重大なトラブルの火種になる。

問題は、“本人も分からないまま進んでしまう”こと、

そして、“周囲もそれに気づけない”ことにある。

今回のような事例は、小さなすれ違いが蓄積されることで、

やがて事故や信頼喪失へとつながってしまう。

学び:確認の習慣が、誤解を防ぐ

この出来事をきっかけに、施設では次のような取り組みを始めた。

1.「説明してもらえる?」の確認

「わかった?」ではなく、「じゃあこのあと何するか教えて?」という“復唱”の促しによって、本当に理解しているかを確認できるようにした。

2.「質問しやすい空気づくり」

「忙しいから後で」ではなく、1〜2分でも手を止めて「ここまで大丈夫?」と声をかける習慣に。「質問しても良い」という安心感が、誤解を減らす第一歩となる。

3. 図解マニュアルの整備

「誘導」「排泄介助」「声かけ」などを視覚的に説明するツールを作成。

言葉だけでは伝わりにくい概念も、絵や写真で補うことで理解度が上がった。

最後に:笑顔は、わかっているサインじゃない

外国人材は、慣れない環境で頑張ろうとしている。

だからこそ、「わかったふり」や「笑顔の奥にある不安」を、私たちが見逃さないことが重要だ。

「はい、わかりました」という言葉に安心するのではなく、

その先にある“本当の理解”を、共につくっていく。

それが、信頼関係を築き、安全な現場を守る第一歩となる。

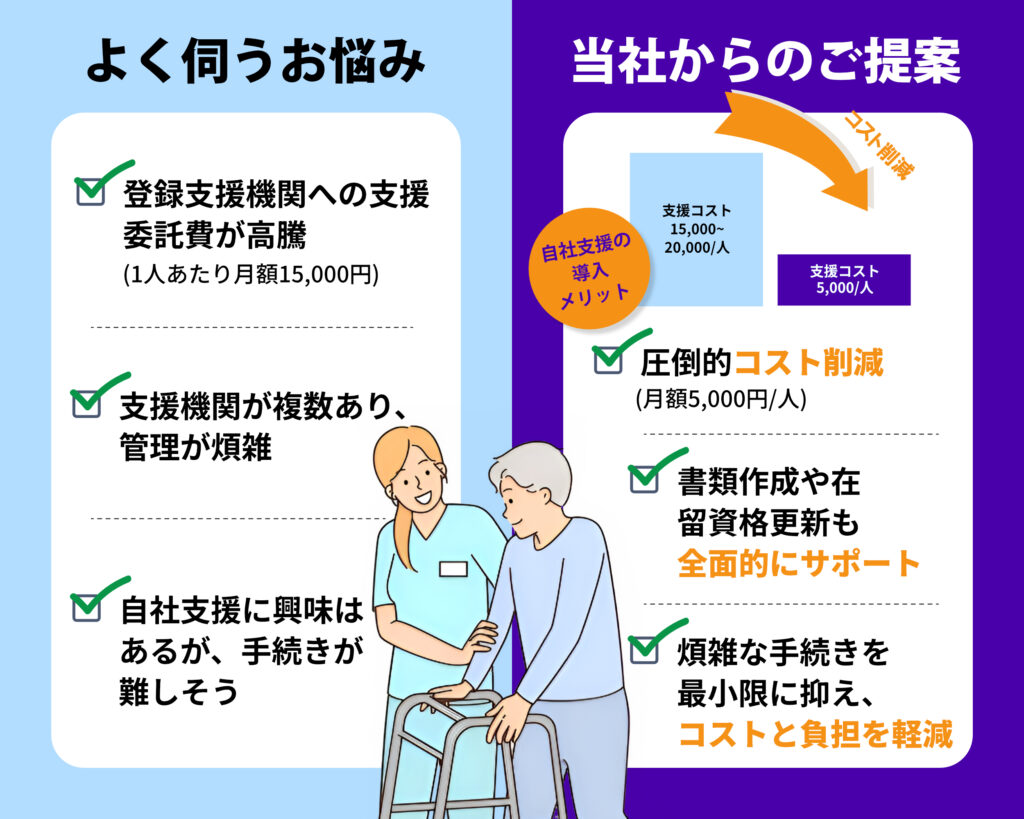

近年、介護施設で外国人材の活躍が当たり前になってきた一方で、 次のようなお悩みを耳にすることが増えています。

特定技能外国人支援コスト削減のご提案

このようなお声に応え、当社では「自社支援」の導入をご提案しております。

まずは、削減効果のシミュレーションや導入事例をご紹介させてください。

オンラインでのご相談も可能です。