第2回:そりゃ、泣かれるでしょ?──“叱ったつもり”が裏目に出る文化の違い

「現場で本当にあった外国人材トラブルとその学び」シリーズ

「ちゃんとして!」の一言で、心を閉したワケ

「あれ…泣いてる?」

その日、早番のリーダー・佐藤さんは、スタッフルームの隅で目を赤くしてうつむくインドネシア人職員・ミアさんを見つけた。 ほんの数分前、排泄介助のタイミングを間違えた彼女に対し、「何回言ったらわかるの?ちゃんとしてよ」と、少しきつめの口調で注意したばかりだった。

日本の現場ではよくあるやり取り。

でも、ミアさんにとっては、心が折れるほどの衝撃だった。

「叱る」は文化で大きく違う

ミアさんは、仕事に対して非常に真面目で、遅刻もなく、利用者にも丁寧な対応を心がけていた。 しかし、業務のスピードや判断にはまだ自信がなく、日々プレッシャーを感じながら働いていた。

そんな中での、先輩からの“強い叱責”。

彼女の目には、「怒鳴られた」と映り、

「自分はダメなんだ」「嫌われているのかも」と受け取ってしまった。

「指導」のつもりが、逆効果に

日本の現場では、注意や叱責は「育成の一環」として捉えられがちだ。

「ミスをしたらその場で伝える」「厳しさも必要」──その文化の中で育ってきた日本人職員にとって、それは当たり前の対応だった。

しかし、ミアさんのような背景を持つ外国人材にとって、

人前で強く言われることは「恥をかかされた」「人格を否定された」と感じるケースがある。

すれ違いを防ぐ“3つの視点”

1. 「伝えたいこと」を、感情と切り離す

注意すべきことは伝えるべきだが、

そのときの“語気”や“表情”が強すぎると、メッセージが届く前に心が閉ざされてしまう。

「あなたのことを思って言っている」という前置きも有効だ。

2. “叱責”ではなく“確認”の形で伝える

「なんでできなかったの?」ではなく、

「何か分かりづらいところがあった?」と問い直すことで、相手が話しやすくなり、改善点も明確になる。

3. フィードバックは「セット」

注意のあとに、必ず“フォローの言葉”を加えること。

「さっきは少しきつく言っちゃったけど、あなたの頑張りはちゃんと見てるよ」

「不安なときは、すぐに聞いてくれていいからね」

これだけで、相手の受け取り方は大きく変わる。

最後に:文化を理解することが“定着”への第一歩

「怒られたから辞めた」

「傷ついているようには見えなかった」

「日本語はできてるのに、なぜ伝わらない?」

そうした誤解の多くは、文化の違いを知らないことに起因している。

外国人材と共に働く現場には、「言葉」以上に「文化の翻訳」が必要だ。

その第一歩が、「叱り方」を見直すことかもしれない。

【インドネシア人材の「今」がわかる!】

当社のInstagramでは、来日予定の候補者の学習風景や、インドネシアの文化、日本語学校の様子などを日々発信しています。

▶ Instagramはこちら(@samasama_cw)

https://www.instagram.com/samasama_cw/

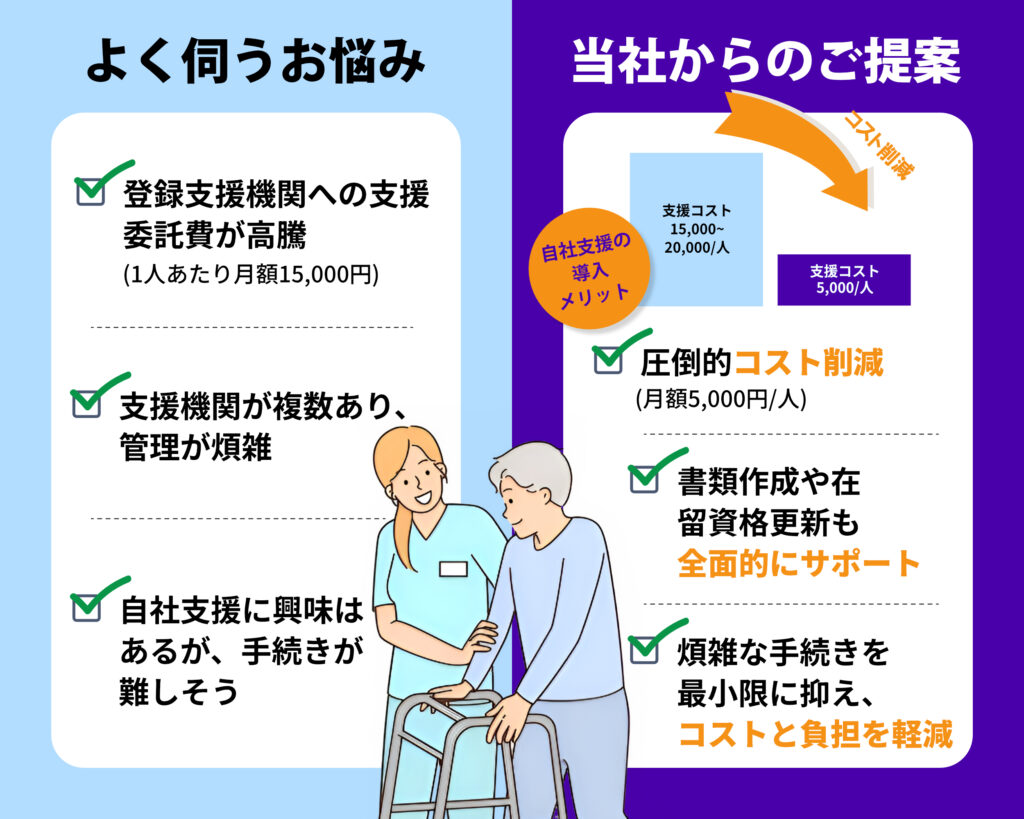

近年、介護施設で外国人材の活躍が当たり前になってきた一方で、 次のようなお悩みを耳にすることが増えています。

特定技能外国人支援コスト削減のご提案

このようなお声に応え、当社では「自社支援」の導入をご提案しております。

まずは、削減効果のシミュレーションや導入事例をご紹介させてください。

オンラインでのご相談も可能です。